明和の上知令に伴い、幕府も当初は年貢の銀納を認めていたが、幕府領は基本的に米納のため、翌年より年貢の四割を米納するよう申し渡した。余剰米が減少し、花熊村は現金収入の手立てとして、二毛作での菜種栽培に活路を見出すこととなった。

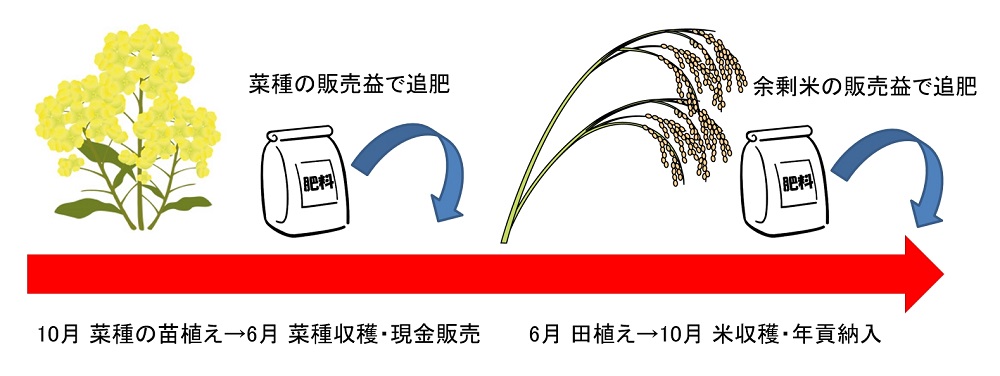

アブラナ(油菜)は、各地で様々な方言名があり、かつては採油植物として全国で広く栽培されていた。10月に稲の刈り取りをした後、米を現金販売した利益で肥料(主に魚肥や搾り粕)を購入、あるいは下草で追肥を行い、菜種の苗を植える。6月になると菜種を収穫し、同じく追肥をし、田植えをして秋に収穫し、米によって年貢を納めた。この場合、米が「表作」であり、菜種が「裏作」と呼ばれる。

菜種は、幾度もの工程を経て製油され、灯火用・食用等として大量に消費された。また種の搾り粕は「油粕(あぶらかす)」と呼ばれ、広く肥料に使われた。灘地方では、水車を使って菜種を粉末にした。人力のみでは1日あたり2石だが、水車を使えば3石6斗を処理できたとあり、約1.6倍の効率化ができた。天保4年(1833)に江戸へ廻着した油のうち、灘地方で製造されたものは全体の27%にも上り、花熊村のある西摂一帯は一大製油地でもあった。しかし、こうした灘地方の急成長は、従来の大坂の製油業者を圧迫することになり、かえって幕府の統制による大坂油問屋の独占を招く事態になった。

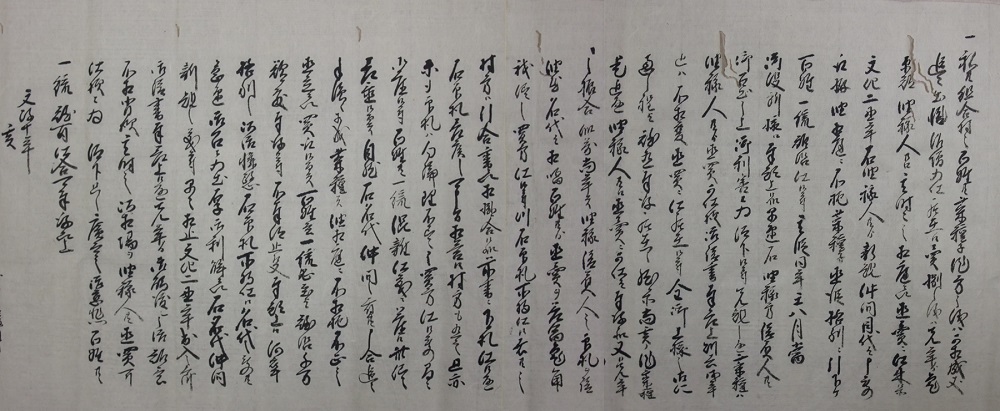

「乍恐御訴訟(菜種油などの値段の高騰を嘆き申すにつき)」文政6未年5月(1823)

菜種は当初、自由売買が認められていた。しかし18世紀前半からは、油の暴騰を防ぐため、公定価格の導入、大坂油問屋の取扱い独占など、幕府により様々な統制強化が図られた。結果として菜種の販売価格が下落したため、栽培農家は困窮。摂河泉三国では自由売買・不当仲買の排除等を求めて大規模な国訴(国単位の集団上訴)が度々繰り返された。

文政6年(1823)、摂津・河内の1000村余りが大坂町奉行所に対し国訴を行った。

左の史料はその訴状。訴えの内容は、①大坂油問屋の流通独占撤廃 ②在方小売の許可 ③不当仲買の排除 ④肥料購入のための質入認可等 の諸点であった。書面不備のため願下げの後、翌年、和泉を含めた1300村余りで再度上訴。天保3年(1832)には仕法改正が行われ、多くの訴えが認められた。こうした上訴は近世を通じて続き、農村間の地域連携意識を形成することにもつながった。

「乍恐御訴訟(菜種の売り捌きの儀につき)」文政10亥年(1827)

従来、灘地方の村々では、栽培した菜種を地元の油業者に直接売り渡していた。ところが、文化2年(1805)より新規の中間目代(仲買人)が現れ、菜種の値段が不当に引き下げられる事態となった。そこで、各村連名で奉行所へ訴えたため、中間目代は撤廃され、元の状態に戻った。

しかし、文政10年(1827)になると、住吉村の水車業・吉田屋吉右衛門の名代を名乗る者が現れ、再び菜種を安値で買い叩くようになった。そこで再度、不当仲買の廃止を訴え、各村連名で訴訟を起こした。上の史料は奉行所に提出された訴状の写し。今回の事件の経緯が簡潔にまとめられている。