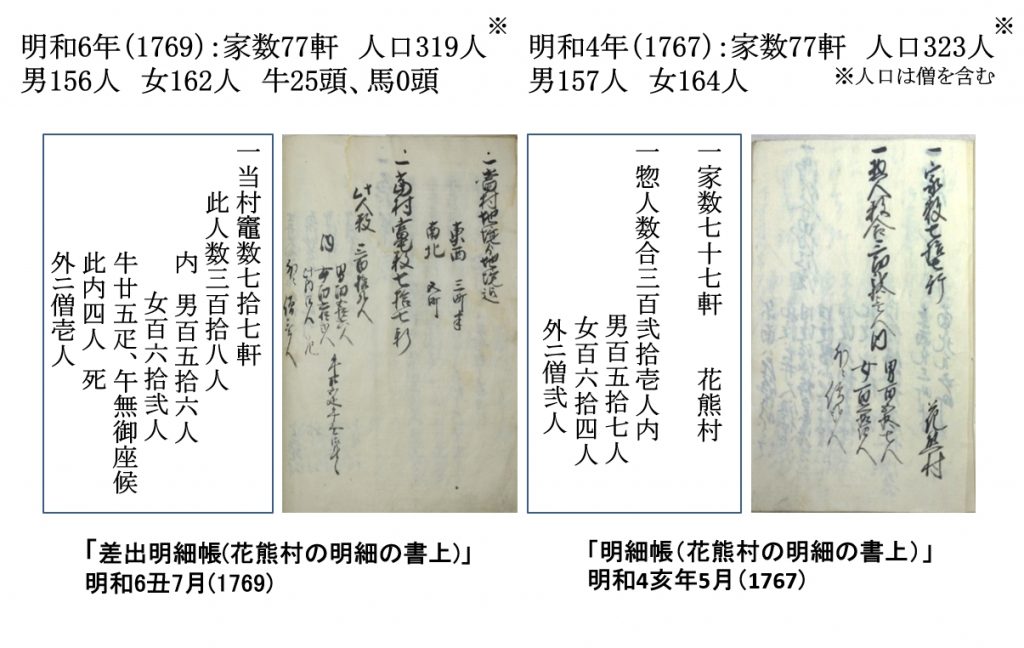

花熊村の規模はどれくらいだったのであろうか。文書から読み取れる数字を中心に見ていくこととする。

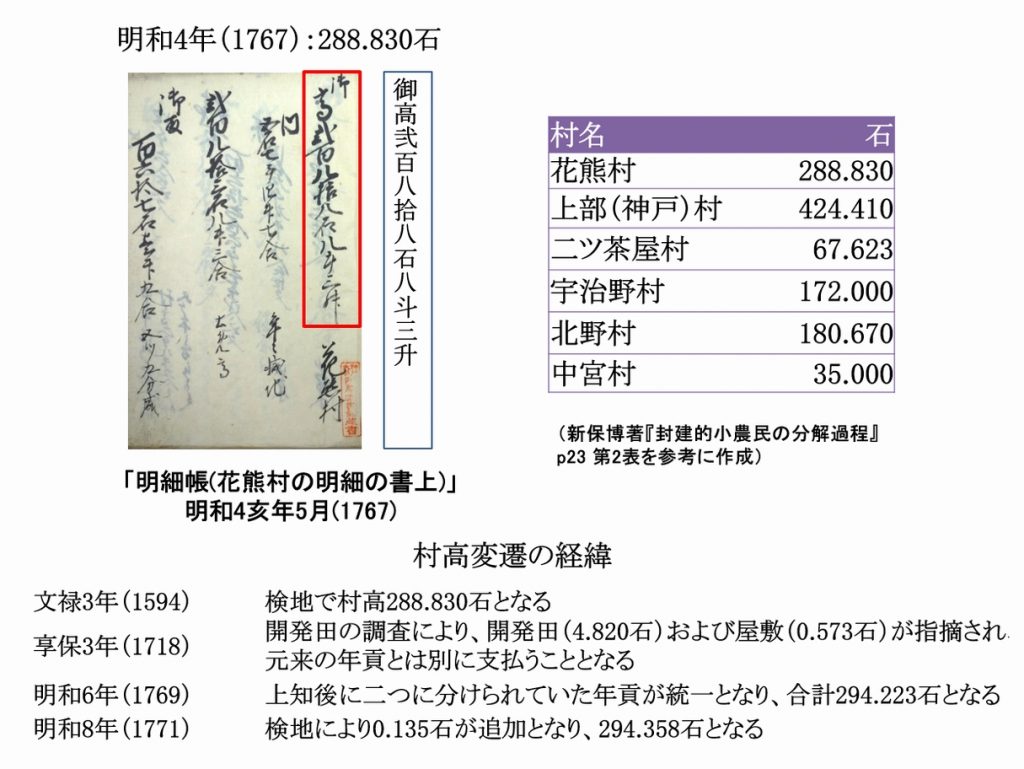

村勢要覧にあたる「明細帳」からは、家数や人口等を知ることができる。「明細帳」には村高も記されている。村高とは、村当たりの公定生産高のことであり、耕地面積と石盛(標準収穫高)を掛け合わせて算出する。

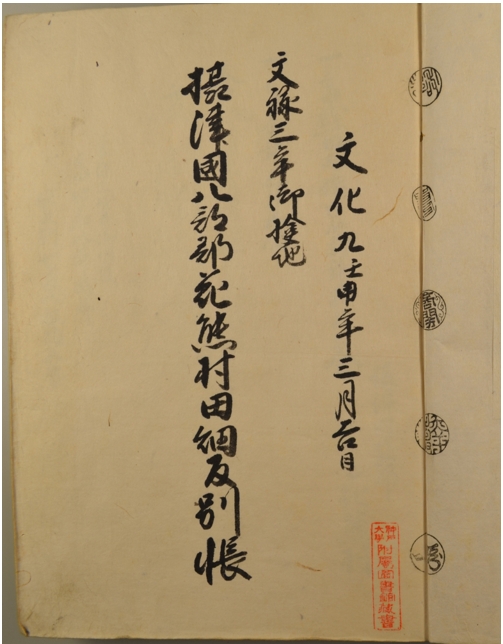

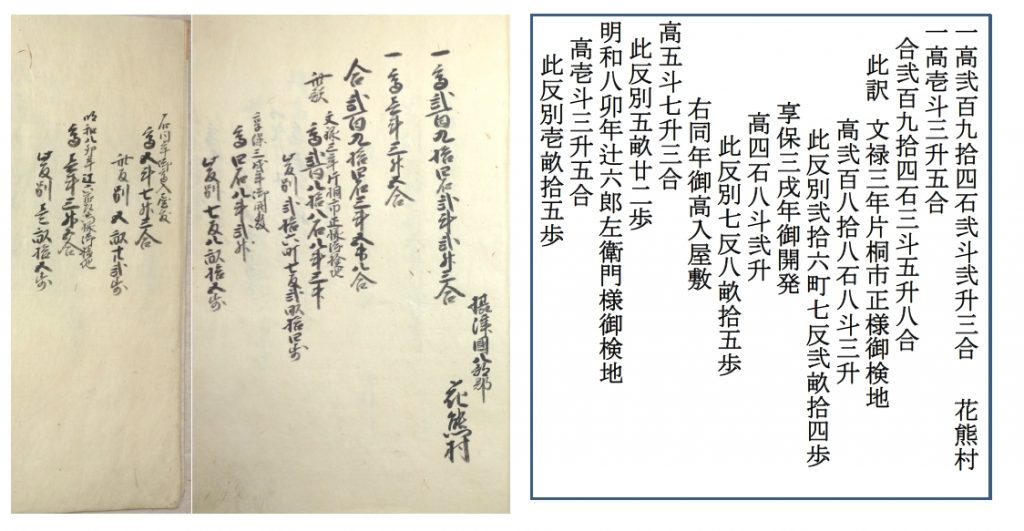

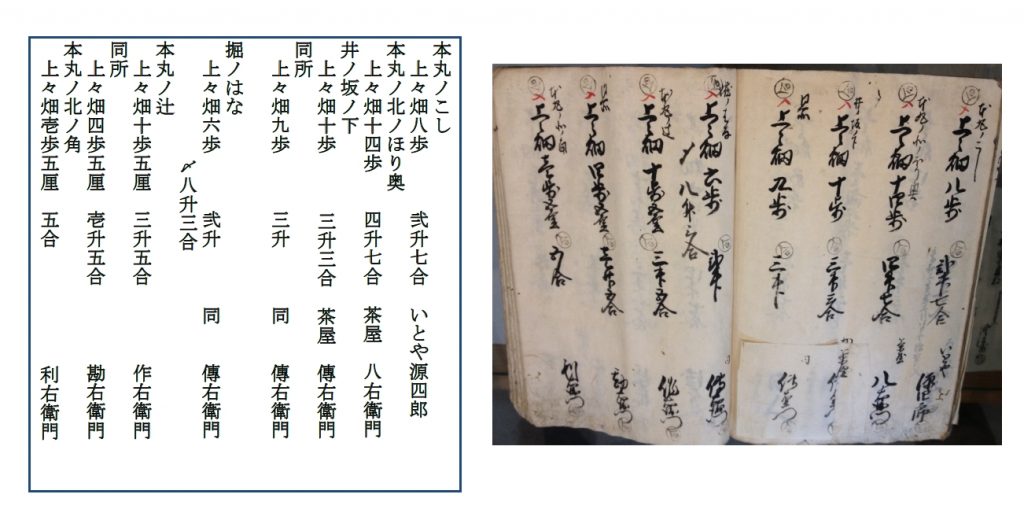

村高は、村の耕地の面積・地種・保有関係を明らかにして土地台帳の役割を果たす「検地帳」からも知ることができる。文化9年(1812)の検地帳では、村高の変遷の経緯がわかる。

「文禄三年御検地摂津国八部郡花熊村田畑反別帳(田畑の面積・石数・所有者の書上)」より 文化9壬申年3月吉日(1812)

⇒PDF画像へ(225KB)

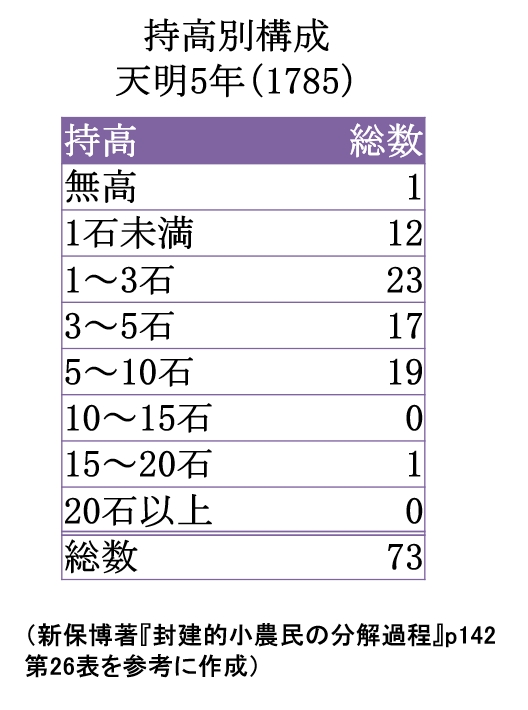

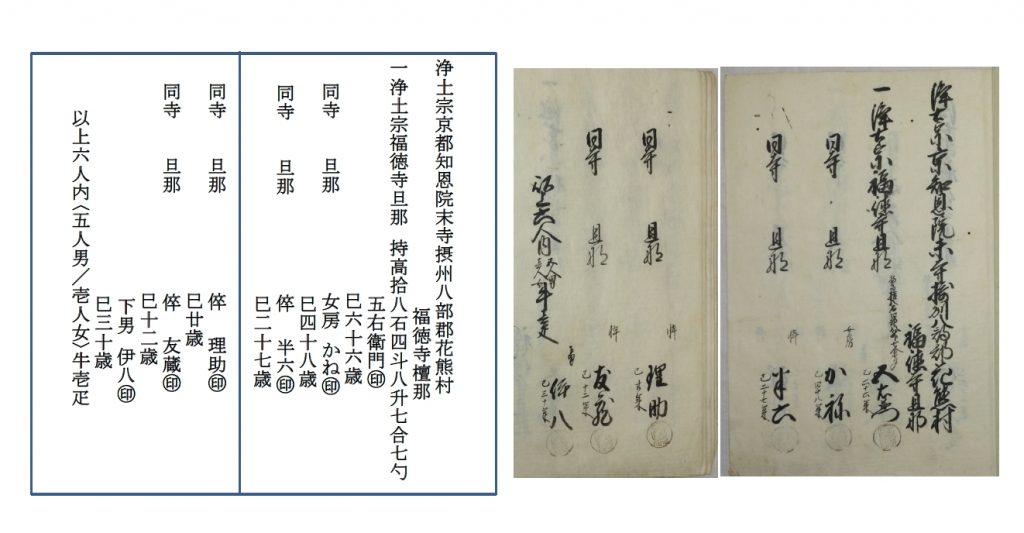

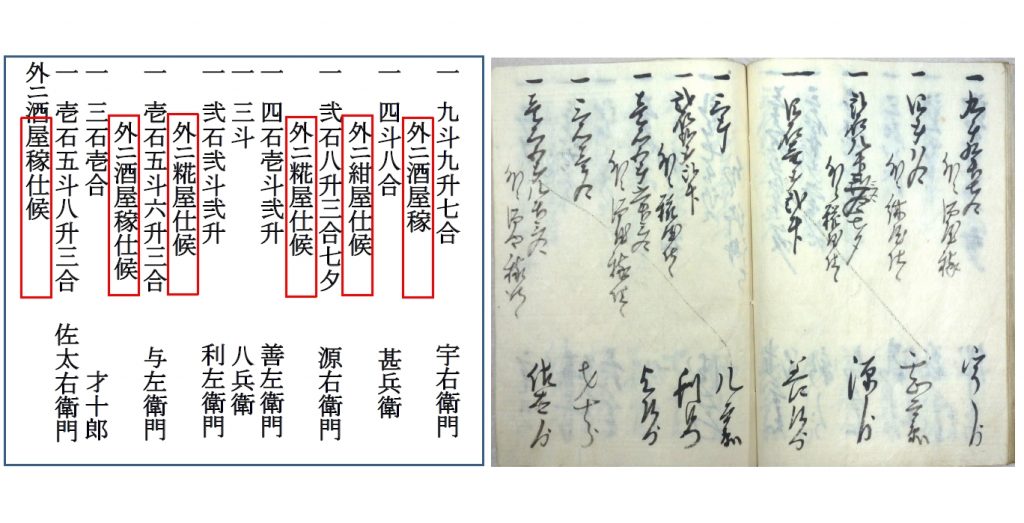

持高(世帯あたりの石高)は、「明細帳」のほか、「宗門人別改帳」「名寄帳」等からも知ることができる。「宗門人別改帳」はもともと、キリスト教徒を調査するため宗旨や檀那寺を記録するものであったが、持高や保有する家畜等も記述されていることがある。

ここに掲載した五右衛門の持高は18.4877石で、当時花熊村において最も持高の多い世帯であったことがわかる。

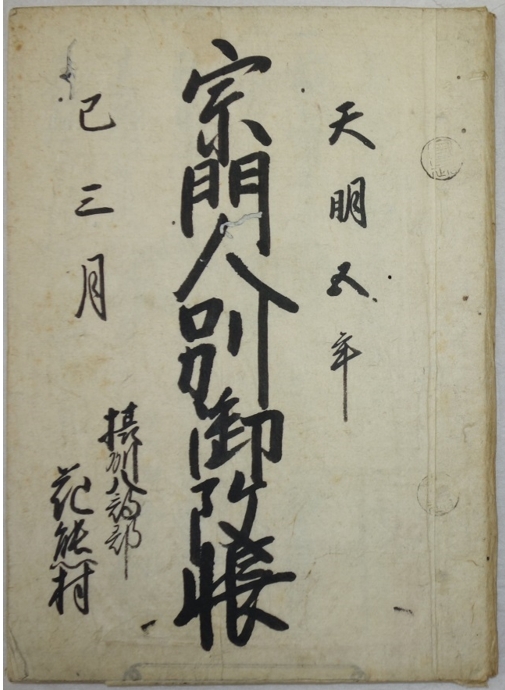

「宗門人別御改帳(花熊村の宗門改の書上)」より 天明5年巳3月(1785)

⇒PDF画像へ(160KB)

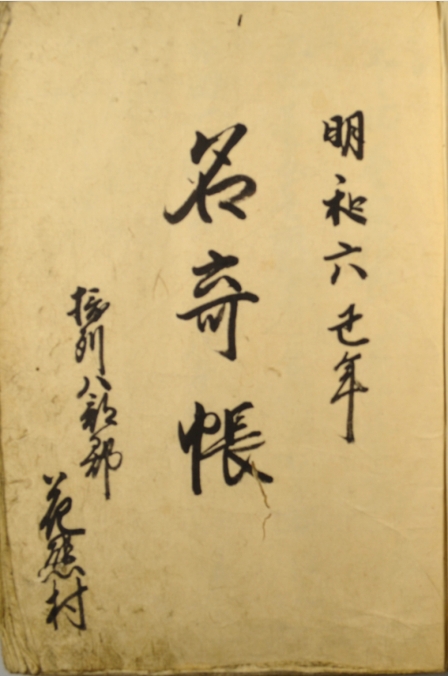

名寄帳(花熊村田畑の面積・石数・所有者の書上)より 明和6年丑8月(1769)

⇒PDF画像へ(517KB)

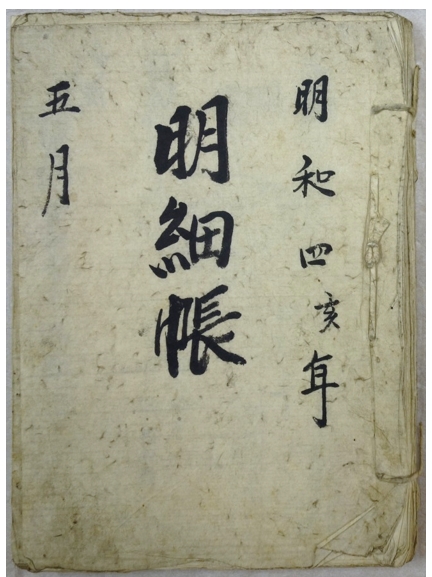

明和4年(1767)の明細帳には、持高とともに農間余業が記載されており、当時農民全体の約半分を占めていた持高3石未満の零細農民のうちの多くが、何らかの農間余業を営んでいたことがわかる。これらの農間余業が、農業のみでは自立できない農民の生活を支えていた。

明細帳(花熊村の明細の書上)」より 明和4亥年5月(1767)

⇒PDF画像へ(547KB)