気象観測機器が未だ一般に普及していなかった江戸時代。農・漁業といった生活に直結する気象知識が豊富で、気象に関する様々な書物が出版された。また禁書令緩和以降、西洋の気象学専門書も翻訳・出版されるようになった。本展示ではそのうちのいくつかを紹介する。

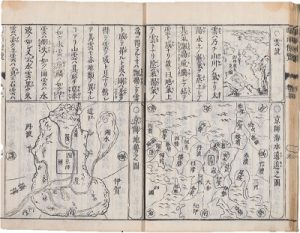

『増補民用晴雨便覽』中西敬房著 1767(明和4)年

上巻より京都周辺の地図

上下2段組の構成で、上段では様々な大気現象の説明を、下段では雲気を見て吉凶を占う「観天望気の法」を用いた天気予報法を述べる。中国思想の影響が色濃く、下巻の末尾に近づくにつれて解釈のつけがたい陰陽五行思想による色彩や風水といった占法がみられる。その一方、天気予測と地形の関わりを重要視し、京都・大坂・江戸の実例を挙げている点は現代でも高く評価されている。

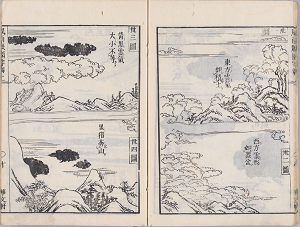

『風雨賦國字辨』中西敬房自畫遍述 1777(安永6)年

上巻より 雲形の図

上巻は図版集、下巻は各図版の解説集という構成になっている。

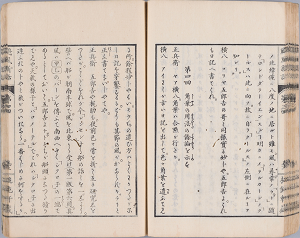

『颶風新話』[ヘンレイ, ピッヂングトン著] ; 伊藤慎君蜀譯述 1857(安政4)年

日本最初の航海用気象学訳書として名高い。英書の蘭訳書 『Gesprekken over orkanen』を、越前国大野藩の洋学者・伊藤慎蔵が重訳した。「颶風(台風)」に関する知識と航海術を、蝦夷地開発と海上交易に資するためであったという。風と気圧配置の関係を表すボイス・バロットの法則が「背を風に。北では左り。南では。右の手を出せ。そこが中心」という歌として紹介されるなど、幕末期の気象知識の広がりに影響を与えたと考えられる。また伊藤は緒方洪庵の高弟であり、本書は緒方によって校閲され序文がつけられている。

本文は漢字ひらがな交じり文(外来語はカタカナ表記)で、個性あふれる4人の船頭による八回の問答から成っている。本書には牛角を薄片として平らにして作った「角葉」と呼ばれる南北球用2種の方位板が、付録として付けられており、第四回の対話ではその使用方法について正兵衛と横八らが語り合う。気象学専門書としてだけでなく、読み物としても魅力ある書物である。

角葉2種

第四回 角葉の用法の餘論を示す